一、引言:从支付工具到智能协作中枢

在Web3与人工智能(AI)两大科技浪潮交汇的今天,加密支付正被重新定义。过去,它主要承担价值转移的底层功能,如今则正在演化为“AI 经济体”的执行中枢,联通数据、算力、用户与资产之间的智能协作网络。

这一趋势背后的核心逻辑是:AI 赋予支付系统动态决策能力,而区块链提供可信执行环境,两者融合形成“数据上链—智能处理—自动支付”的闭环。这不仅重塑了支付系统的效率与结构,也为商业模式创新、用户激励机制重构、链下数字化转型等打开了新的想象空间。

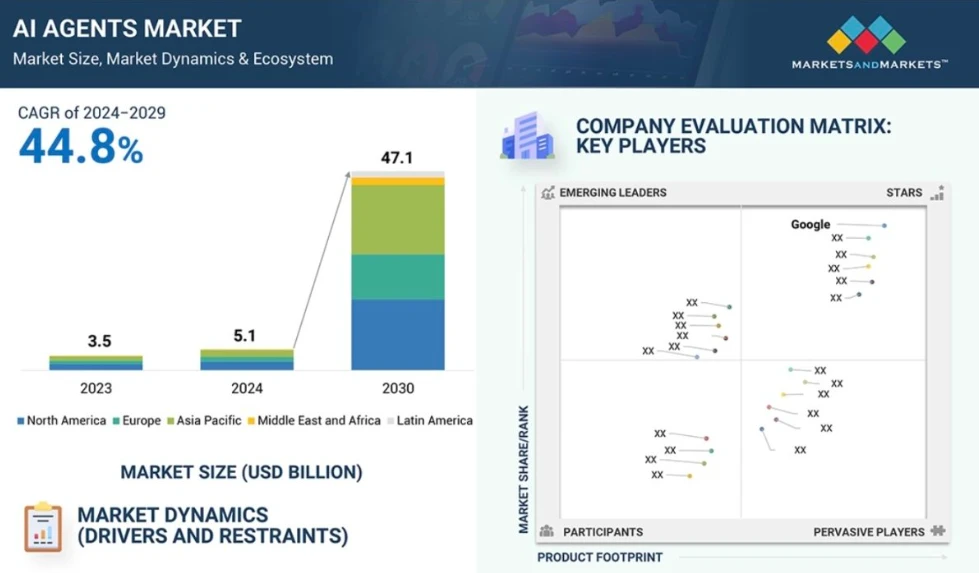

据 MarketsandMarkets 预测,AI Agent 市场将在 2030 年达到 471 亿美元,而加密支付将成为这一新生态的基础设施与经济血脉。

二、融合机制:AI+Crypto 支付为何成立?

AI 与加密支付的深度融合之所以成为新范式的共识趋势,绝不仅仅因为两者分别站在技术周期的最前沿,更在于它们在运行逻辑、执行方式与价值结构上的高度协同。传统金融体系中,支付是中心化清算系统的末梢环节,其本质是围绕“账户控制权”展开的准行政行为,系统中没有智能代理的空间。而在 AI 的语境下,尤其是大模型驱动的 Agent 系统,其运作方式天然要求一个具备开放性、自动化与最小依赖的支付接口——加密支付恰恰成为这一需求的最优解。

从底层来看,AI 的关键能力是基于输入进行逻辑处理、行为预测与策略执行。支付,正是策略落地的直接通道。如果 Agent 无法调用支付通道,它的自治性就终止在推理阶段;如果支付系统不能响应 Agent 的数据反馈,它就无法动态优化执行路径。相比传统支付系统的多重许可、延时处理与账户限制,加密支付具备原生的可编程性与无需许可属性,允许 AI 直接生成并操作钱包,签名交易、调用合约、设置限额乃至跨链结算,整个流程都可在链上透明发生,完全不依赖人工干预。这一机制层的协同,标志着“机器即用户”在支付执行层首次真正成立。

更进一步,链上支付并非只是行为的完成,也是数据的产出。每一笔交易都被写入可验证的状态数据库,成为 AI 模型后续行为优化的重要输入。AI 可以基于交易频率、时间、金额、资产类别等维度持续迭代用户画像,做出个性化激励、风险判断或交互策略。例如,在 Boba Guys 的案例中,AI 驱动的 Crossmint 系统正是通过识别用户行为路径,实现了忠诚度积分、优惠分发、支付推荐等流程的自动化重构,使得“支付”不再是封闭结果,而是开放式循环的中继点。在这一模式中,支付即数据、支付即反馈、支付即智能激励。

更值得注意的是,AI 与加密支付结合后的激励系统发生了质的转变。传统激励体系往往基于固定规则、统一参数和静态判断,难以适应复杂的用户行为模式。AI 的引入,则使得激励机制具备了动态调整能力,例如:根据用户活跃度改变积分兑换比例、根据停留时间自动判定潜在流失并投放挽留奖励、甚至按用户贡献度差异化定价服务。这一切激励行为,都可通过智能合约自动执行,结合加密货币原生的可分发性和可组合性,大大降低运营成本并提升交互效率。

如果从系统架构角度审视,AI 与加密支付的整合带来了前所未有的“组合性”和“解释性”。传统支付系统是一套封闭的黑箱结构,外部智能系统难以接入,也无法审计其行为。而链上支付的可验证性和模块化接口,使其成为 AI Agent 系统可嵌入、可调用、可追踪的行为引擎。以 AEON 为代表的新型支付协议甚至实现了 AI 代理根据任务内容、网络状态与费率策略自动切换支付路径,自主完成跨链资产调用与交易确认。在这种机制下,支付不再是单一路径的结果,而是智能体协作与执行策略博弈的过程节点,为构建更高层次的“机器经济”提供了关键支撑。

总的来看,AI+Crypto 支付的融合不是技术拼接,而是运行逻辑的内生统一。AI 需要开放、实时、具反馈能力的支付系统以实现自治决策,而加密支付系统需要智能体的持续调用与学习能力以实现“从交易到增长”的升级路径。两者之间的协同,正在催生一种全新的“智能执行经济体”:支付不再是单点行为,而是一个动态响应、持续进化、协同激励的系统闭环。在未来,任何一个 Web3 应用、AI 平台、零售场景乃至社交网络都可能内嵌这一智能支付中枢,从而让自动化行为具备财务逻辑,让价值流转具备认知维度——这正是“AI+加密支付”成立的深层基础,也是其作为新范式落地的核心支柱。

三、核心项目案例拆解:AI+加密支付的现实落地路径

1. Crossmint + Boba Guys:从支付工具到用户激励闭环的零售范式转型

在 Web3 与传统零售融合的大潮中,Crossmint 的支付基础设施为众多非加密原生企业搭建了可用、可落地的链上支付入口,其与美国奶茶品牌 Boba Guys 的合作尤为典型。Boba Guys 面临的核心问题是:传统支付数据无法有效激活忠诚度计划,缺乏个性化推荐与动态激励,导致用户流失严重、复购率低。Crossmint 为其搭建了基于 Solana 的链上支付+AI 会员系统,用户下单即创建非托管钱包,交易过程链上透明记录,不再需要用户理解 Gas 或加密钱包。所有消费数据实时上传,AI 系统随后对用户进行画像分析,推送定制化折扣与积分兑换策略。

AI 在这个过程中并非仅做推荐工具,而是成为营销与支付间的中介:谁值得激励、激励什么形式、何时触发,全部由 AI 分析消费偏好和历史行为后自动决策。忠诚度计划不再只是静态打分机制,而成为动态自我进化的智能系统。上线三个月后,该计划吸引了超过 15, 000 名会员注册,忠诚会员店内访问量提升 244% ,人均消费额提升至非会员的 3.5 倍以上。这一模式首次验证了「AI+Crypto 支付」在日常消费场景中的真实转化能力,也为便利店、健身房、连锁咖啡等高频消费领域提供了可复制范式:支付即交互、行为即激励、链上即信任。

2. AEON:打造面向 AI 代理的原生加密支付执行协议

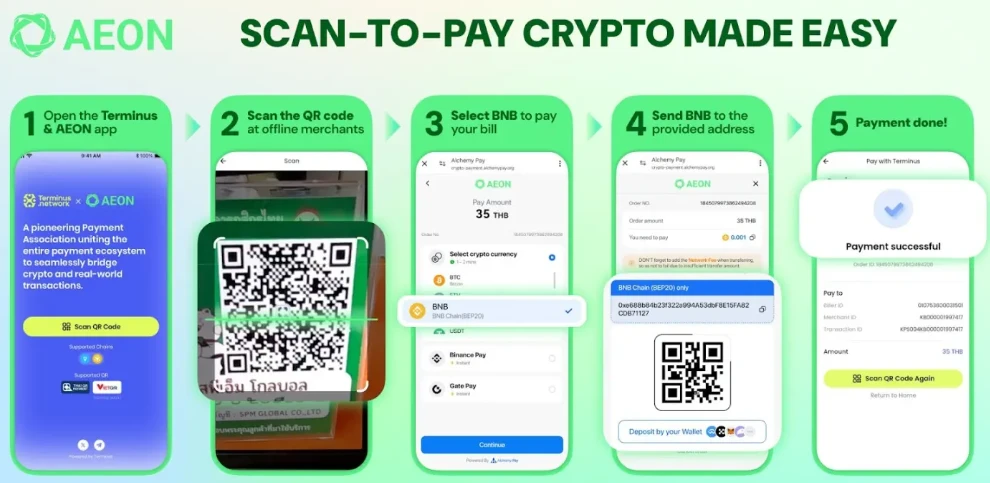

AEON 是一项更底层、面向开发者与技术平台的加密支付协议,其独特之处在于它专为 AI 代理设计,目标是让智能体具备真实、可信的价值执行能力。不同于 Web2 的支付系统依赖中心账户、支付网关与权限核验,AEON 的设计理念是让每一个 Agent 都能独立管理其支付权限、智能调用链上资产,并在多链之间自由切换最优支付路径。用户可通过自然语言指令向 AI 发出“订票”“打车”等命令,Agent 将任务语义转译为支付意图,通过 AEON 自动完成支付生成、资产判断、链间路由、交易广播,整个过程无需用户干预。

AEON 构建了一套“支付意图识别+多链支付执行”的智能路径,使 AI 能基于实时数据完成自主策略决策,并承担支付主体身份。此外,其构建的「Agent-to-Agent」 协同框架,使得一个 AI 代理可作为信息生产者,另一个代理作为支付执行者,实现真正的去中心化自动任务链。例如:一个推荐代理搜索酒店、另一个支付代理完成结算,AEON 作为支付通道连接两者,完成机器协作经济的首次原型实现。目前,AEON 已在越南多地落地扫码支付场景,涵盖电商、生活服务、线下交易等多个领域,为东南亚的加密支付渗透打开突破口。该协议也已支持 BNB Chain、Solana、TON、TRON、Stellar 等主流网络,展现出极强的跨生态拓展能力。

AEON 的意义不仅在于支付执行本身,更在于它提出了一种可组合、可验证、可嵌入的智能代理支付规范,将支付从人类触发行为变为智能体自动完成的执行逻辑。这一架构或将成为未来 AI agent 经济的通用中间件标准,推动 Web3 应用走向真正的自治执行。

3. Gaia Network + MoonPay:推动法币入口与 AI 代理网络的无缝集成

Gaia Network 是一个专为部署 AI 代理设计的去中心化平台,其目标是让开发者创建可持续运行、可交易的 AI agent,而 MoonPay 则是全球领先的加密支付网关,提供法币与加密货币的即时兑换服务。双方的合作意义在于首次打通了“Web2 法币 → AI 调用 → Web3 资产”这条完整链路。在 Gaia 中,用户只需通过语音或文本向代理发出请求(如“购买价值 100 美元的 ETH”),AI 即可调用 MoonPay API 完成定价、支付、上链、转账的全流程操作。用户无需了解钱包、Gas 或链上操作,整个过程由 AI 自动完成,交易记录公开透明。

MoonPay 的角色是降低加密支付的准入门槛。通过其提供的嵌入式支付窗口与低代码模块,Gaia 开发者可在几分钟内将链上支付功能嵌入自己的 Agent 中。同时,MoonPay 支持多链资产互换,使 Gaia 代理可以在 Polygon、Solana 等链间执行高频交易,支持小额激励、AI 服务订阅等复杂场景。随着 Gaia 在全球多个国家上线,MoonPay 的合规优势也使其成为可信的价值通道 —— 该平台 2024 年成为首批获得欧盟 MiCA 合规许可的加密支付企业,其月活用户已突破 5 万,标志着 AI+支付的落地正在加速走向全球化与合规化。

这个组合的战略意义在于:一方面强化了用户入口的友好性,解决了“钱包门槛”问题;另一方面为 AI 代理的商业化提供了支付中台与结算机制,让 Web3 agent 从“信息工具”跃升为“交易执行者”。它不仅打破了 Web2 与 Web3、法币与加密、AI 与支付的边界,也为智能代理经济的全球普及提供了现实的模板与路径。

四、挑战与趋势:迈向“智能支付经济”的路径图

尽管“AI + 加密支付”呈现出强大的系统协同潜力和商业落地路径,但现实推进过程中仍面临一系列关键挑战,既包括技术层的复杂性与互操作性难题,也包括合规、安全、用户认知等多维障碍。唯有识别并正面应对这些结构性掣肘,才能为未来真正迈入“智能支付经济”铺设稳固基础。

首先,技术复杂性是最大门槛。AI 和区块链分别代表当前最复杂的两类技术系统,将其融合不仅是“叠加”,而是深度耦合。这要求支付协议在性能上适配 AI 的高频、低延迟需求,同时也要能支撑链上资产调用的透明与安全。一方面,多链兼容的需求正在成为标准,支付系统必须根据交易速度、Gas 成本、合约稳定性等维度动态路由,但目前链间桥梁的安全性和实时性尚不理想。另一方面,AI 代理还需拥有足够的自治权限与控制接口,能以安全可验证的方式发起支付执行,而如何构建这种“可信任的 AI 授权模型”,依然处于早期实验阶段。

其次,合规压力构成全球化布局的核心限制。在 AI 代理自主支付行为逐步扩展的背景下,监管机构对“支付发起权”“用户资金控制”“反洗钱审查”等合规要素的关注不断加强。欧洲的《MiCA》、美国的 SEC 与 FinCEN、中国对跨境数据流与反洗钱的多层监管框架,都可能成为平台扩张的绊脚石。尤其是当 AI 被赋予资金调配与支付权力时,如何界定其法律责任主体,是否构成“影子银行”或“非法支付代理”,这些问题都亟待立法跟进。平台如 MoonPay 虽然已取得部分地区合规许可,但其业务推进仍受到明显地域性制约,许多开发者在面对不同市场时难以做出统一技术架构部署。

再者,用户认知与教育成本高企,成为规模化落地的重要瓶颈。AI 代理+加密支付虽然能够在技术上实现无感交互,但链上钱包、Gas 费概念、授权机制等门槛依旧存在。尤其是在非加密原生用户群体中,普遍对“钱包即账户”“智能合约自动支出”等机制缺乏基础理解。一旦出错(如 AI 错误支付、资产丢失),责任归属、资产追回、用户补偿等机制尚未成熟,极易破坏用户信任。这一问题在零售、电商、金融场景尤为突出,平台要想真正打通主流市场,必须在底层设计中实现“用户完全无感知”的体验转译。

尽管挑战重重,AI + Crypto 支付所代表的「智能支付经济」图景,正逐步显露出清晰的发展轨迹和变革趋势。

第一,趋势将向轻量化、场景化加速倾斜。未来 AI+Crypto 支付的主战场,或并非是大额资产清算,而是聚焦于小额、高频的细分场景:如游戏内道具购买、零售会员打折、内容打赏、AI 服务订阅等微交易经济。在这些场景中,AI 能发挥出更强的策略适配与用户理解能力,而加密支付的无国界特性也能突破原有支付系统碎片化的限制。Boba Guys 模式的快速验证,意味着类似便利店、健身房、共享经济等空间均可能成为技术试验田,推动加密支付从“链上”走进“街角”。

第二,底层基础设施将趋于模块化、标准化。当前各类 AI 支付项目仍多为独立系统、定制 API 架构,开发门槛高、复用效率低,阻碍了生态扩张。未来几年,MoonPay、Crossmint、AEON 等项目有望推动统一 SDK、支付标准接口、身份/钱包抽象协议的发展,让开发者能像调用 Stripe 或 Firebase 一样接入智能支付能力。这一趋势将极大提升跨平台互操作性,推动生态形成“支付-代理-数据-身份”的通用技术栈。

第三,AI 将从支付执行者升级为合规护栏的主动建设者。在监管压力与技术能力同步演进下,AI 本身也将被赋予“合规智能”的角色,例如:自动识别非法指令、检测洗钱路径、黑名单识别、智能税务生成等。这意味着未来支付流程不仅仅是价值流转,还将兼具合规、风控、身份验证等功能,成为多层次“可信支付基础设施”的组成部分。这也有望缓解监管机构对“AI 代理失控”风险的担忧,推动智能支付逐步纳入合规框架之下。

最终,迈向“智能支付经济”的路径图,并不是一条线性推进的路径,而更像是一个“逐层展开的多维网络”:从小场景出发、向生态标准聚合、再逐步纳入监管体系,以用户体验为驱动、以开发者工具为支撑、以技术协同为核心。唯有如此,AI 与加密支付的融合,才不再是实验室里的想象,而是现实世界中推动“价值互联网”落地的关键引擎。

五、结语:智能代理时代的支付主权重构

AI 正在迅速成为人与系统之间最强大的协作接口,而加密支付则扮演着这种协作关系中的价值传导与权责执行中枢。当二者耦合,一个前所未有的数字经济范式正在成型 —— 支付不再是静态动作,而是一种「动态智能行为」,不再由人直接发起,而由可信代理在理解上下文与意图后自动完成。从 AI 生成支付意图、调用链上资产、选择最优执行路径、实现跨链结算,再到反馈行为结果,这一闭环的完成标志着支付范式的根本性迁移:从用户手动操作,转向机器可信代理;从平台垄断执行权,转向用户主权代理系统。

在这个趋势中,传统支付体系建立在中心化身份、账户体系与结算网络之上,用户的支付权限本质上是由平台赋予的“使用权”,而非“主权”。你可以使用账户,但无法定义账户规则;你可以发起交易,但支付路由、优先级、手续费结构,全部受控于银行或平台。而 AI+Crypto 支付系统的崛起正在打破这种局限:用户可以托管代理,授权其代为管理资产、发起交易,并且通过区块链实现每一次调用的可验证、可追踪与可撤销,真正意义上将支付主权从平台收回至用户手中。

这种支付主权的重构并非一蹴而就,它需要一系列基础设施与认知体系的支持:如身份抽象(Account Abstraction)、合规可编程化、AI 权限系统、自动化钱包、微支付网络与跨链结算协议等。从 Crossmint 到 AEON,从 Gaia 到 MoonPay,从 Boba Guys 的忠诚度 AI 到自动执行机票支付的语言代理,这些实践都不是孤立的创新案例,而是组成了一个新金融系统胚胎的有机节点。它们共同指向一个更长远的可能性:在不远的未来,支付不再是一种行为,而是一种权利;不再是平台功能,而是协议共识。

正如数据主权曾是 Web2 用户觉醒的标志,“支付主权”则可能成为 Web3 真正走入社会肌理、经济日常的起点。在这个新秩序中,用户拥有代理,代理拥有逻辑,逻辑遵循代码,代码写进链上,链上回馈价值。支付,不再只是“买单”,而是连接用户意图、智能反应与经济激励的核心接口。

这是一次深刻的结构性范式转移。它不仅将解放用户的使用权,也将重新定义平台的边界,资产的流动逻辑,以及商业关系中的信任分布。AI 让支付有了“思考”,Crypto 让支付拥有“自由”。两者结合,是对当代金融技术的一次重塑,也是对支付主权的一次归还。

在这个智能代理时代,谁拥有支付的定义权,谁就掌握了下一代数字经济的钥匙。