復盤幣安 ACT 等山寨幣暴跌全程:誰在操縱市場?

ACT 價格閃崩背後,揭示一場交易風控與異常持倉的無聲對決。

(前情提要:

$ACT暴跌60%》血腥一夜又是造市商搞事?幣安報告:四名巨鯨大量拋售

)

(背景補充:

幣安啟動第二輪「投票上幣」,觀察首輪結果可以發現什麼投資策略?

)

本文目錄

4 月 1 日,幣安上 ACT 價格突然閃跌,30 分鐘內跌超 49%,幣安初步調查顯示,三位 VIP 使用者在短時間內交叉拋售約 514,000 USDT 的代幣,另一位非 VIP 使用者從其他平臺轉入並拋售約 540,000 USDT 的 ACT,導致價格下跌,部分使用者期貨合約被平倉,進而波及其他代幣。目前未發現單一帳戶存在大額獲利情況,幣安也未主動減倉任何使用者倉位。

結論:個人認為不是 Binance&Wintermute 刻意操縱價格砸盤,而是存在未知使用者的異常持倉,風控逐漸收緊後用戶提前 「點火」,Binance 的保險基金餘額實際上損失了 2M。

一、少見的風控調整頻率

按照風險限額的常規管理來說,合約的風險限額要根據交易量、深度等資料來推導,一個合約的 risk limit 必須符合它相應的交易表現,不然當合約未平倉位 OI 很大時,指數價格、標記價格很容易現貨市場的操縱價格行為控制、甚至定點爆倉。

Binance 從 3 月底開始就陸陸續續調整了 3 次 ACT 合約的風險限額:

- 3/28 將最大槓桿從 25x 下調到 10x

- 3/31 將最大持倉從 9M 下調到 4.5M

- 4/01 將最大持倉從 4.5M 下調到 3.5M

對於風控來說,這不是一個正常的調整頻率,大多數調整都是一步到位的,可以選擇直接在 3/28 一步到位調整最大槓桿到 10x 和最大持倉到 3.5M。這 4 天 ACT 合約的交易量、深度等資料沒有明顯變化 ,但交易風控卻需要逐步修改規則 — — 如果這不是一個 「實習生失誤」 的話, 更像是交易風控發現這個合約上有 「異常使用者」 的存在,利用風控規則引導 「異常使用者」 解除危險。

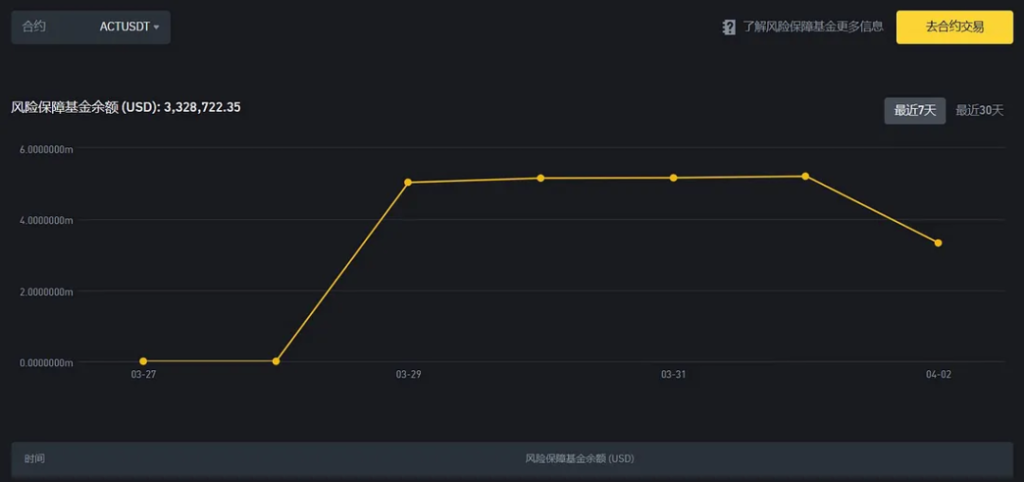

除了公告內容外,如果我們檢視 ACT 的保險基金也會發現交易風控層面做了進一步操作 — — ACT 的保險基金在 3/28 後由共享池變為 5M 的單獨倉位。

合約保險基金是合約能夠維持正常交易的基建之一,簡單來說由交易所先行入金一部分資金作為底倉作為保險基金:

- 當用戶強平發生穿倉時(實際清算價劣於破產價格)就會發生虧損,即所謂 使用者爆倉反而欠交易所錢 的情況,但這部分欠款並不用使用者支付,而是由交易所的保險基金消化虧損;

- 反之,當用戶強平未發生穿倉有些許盈餘時,這部分盈餘會轉入保險基金以供未來的穿倉消耗;

- 極端情況下,若連保險基金也發生快速虧損甚至歸零,使用者倉位就會進入 ADL 機制 互相成交。

所以,結論就已經很明顯:有一個未認證且未建聯的使用者(或者建聯了但不聽話?),在 ACT 上積累了很大的合約倉位,並且隨著行情變差深度變淺,該使用者平倉的話會有穿倉風險讓保險基金虧錢,進而影響到全體 ACT 使用者的體驗。為了避免這個 「異常持倉」 未來可能對市場造成操縱,交易風控在短期內進行了一系列 「引導式操作」。

二、如何定義 「異常使用者」 or 「異常持倉」?

以下是基於公開資訊的邏輯判斷:

1. 這個使用者不是 Binance 合約的主做市商

如果是 Binance 內部做市商,可以慢慢自行減倉,不需要短期內頻繁對外公示並修改風控規則。

2. 這個使用者不是 ACT 邀請的流動性做市商

如果是第三方做市商比如 Wintermute,一般交易所會在調整最大持倉前 1 對 1 同步 TOP 持倉使用者,而不是現在這種緊急平倉的情況 — — 公告 15:32 發的,風險限額 18:30 生效,下跌在 18:32。正常的做市商會在 15:32~18:30 之間主動減倉。

3. 這個使用者的持倉已經大到會對保險基金產生威脅,大到遠超對手盤 ±N% 的深度,不然沒有必要調整(這個 N 取決於交易所內部策略)。

一般情況下交易風控發現這種異常持倉會盡量避免對投資者產生明顯影響,所以才會分批調整,打個比方:

ABC 現貨交易量僅 2M,±50% 深度僅 1M,行情好時合約需求旺盛所以提供了最大持倉 100M,這期間有一個使用者默默積累了 80M 的合約倉位。當行情變差深度變淺時,為了降低風險和減少對市場的影響,肯定是分步調整最大持倉:第一次從 100M 下降至 80M,第二次從 80M 下降至 60M,第三次從 50M 下降至 40M,第四次從 40M 下降至 10M,以此類推引導 「異常使用者」 逐步平倉。

如果直接 100M 降低至 10M,使用者在第一次調整就會砸盤。

三、可能動機

1. 第一種可能 — — 小市值現貨控制合約標記價格

類似 Hyperliquid&JELLYJELLY,現貨深度淺,合約積累了高 OI, 可能是類似於 Hyperliquid 上 JELLY 合約的那種攻擊保險基金的交易策略。 另外一個盈利倉位可能開在了其他交易所。

當然,也可能完全是偶然。不過考慮到 Hyperliquid Vaults 已經被頻繁攻擊了,個人覺得可能不是偶然,而是有團隊在嘗試控盤深度差的小市值合約。被 Binance 發現後提前用風控規則引導 「擠泡沫」。

這種策略此前已經寫過很多次,就不贅述了。但這種交易策略的典型特徵是①小市值,控盤的 USDT 資金有限;②控盤時間會維持負資金費率

不知該 「異常使用者」 是否是打算做這種交易策略,但鑑於在風控規則 「擠泡沫」 之前,盤口上並沒有看到以上特徵,也就有了第二種可能性。

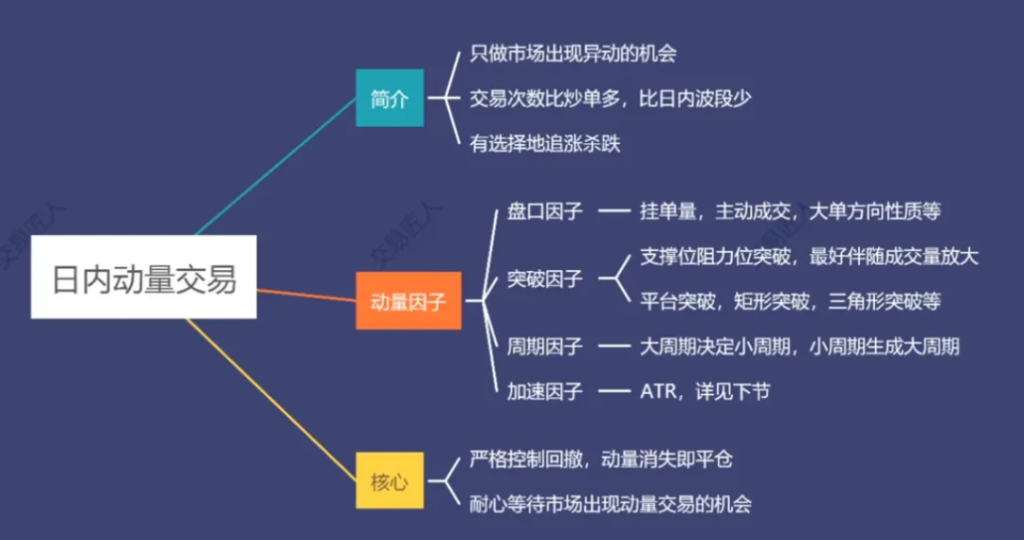

2. 第二種可能 — — 幌騙 Spoofing&點火 Ignition

ACT 並非此前我們常見的小市值合約案例 — — 實際上 ACT 在下跌前是一個 200M 且充分流通的中等市值合約,想要操控這樣規模的現貨盤口需要的資金體量遠比此前 10M 級別的小市值合約要大。

結合當時的現貨&合約盤口資料,也可能是 「異常使用者」 一直在現貨和合約兩個盤口積累籌碼,遇到風控收緊臨時提前進行了幌騙 spoofing+ 動量點火 ignition 策略:

- 幌騙 Spoofing:

這個在合約系列第 2 篇有講過,幌騙 spoofing 是指大額訂單頻繁掛撤單以誘導其他參與者的行為。

由於現代金融交易量大多是流動性做市商和專業使用者的演算法策略完成的, 所以 「演算法」 反而成了市場交易量和掛單的主要貢獻者 。雖然演算法與演算法之間各家有獨家祕訣,但選擇的因子有很大的類似之處, 比如 「盤口 ±N% 的深度差值」「成交量較前 N 日平均水平放大 5 倍」 等盤口、成交量因子。

當市場上散戶參與度較低,交易量大部分由 「演算法」 進行時,巨鯨可以通過刻意在盤口調教 「演算法」 使其變成自己的 「羊群」,而自己成為 「牧羊人」 — — 比如,頻繁掛大額空單使得買盤部分撤單,然後小額市價單在深度較差時引發下跌,演算法跟隨操作,自己再隨後撤回空單在低位開多單,以此完成自己低位建倉的目的。

spoofing 聽起來很玄乎,但這是確確實實存在於金融市場且有過多起處罰案例的,有興趣可以檢視:2016 年的 Michael Coscia 案,因 spoofing 被判 3 年:

https://www.justice.gov/usao-ndil/pr/high-frequency-trader-sentenced-three-years-prison-disrupting-futures-market-first

- 動量點火交易 Ignition

一般常見於商品期貨市場中, K 線均線粘合來到關鍵位置 的交易品種。一方面說明多空均衡,另一方面也說明深度較差背景下沒有任何一方有突破實力。當該交易品種熱度下降、深度變淺來到關鍵位置時,常會有交易員刻意進行攻擊,結合新聞在深度差的時間點用市價單攻擊關鍵位置形成突破,散戶會因為新聞跟著做空,部分演算法也會因為 spoofing 或者因子變化也改變原來的交易方向。

ACT 實際上在 3/2 到 4/2 之間幾乎都在 0.18±0.02 的狹窄區間內交易, 4H 級別 K 線均線已經粘合,處於關鍵位置 — — 接下去就是等待放量突破,無論是突破向上或者突破向下都會形成較強趨勢。

回顧當時,ACT 從 18:32 Binance 的現貨盤口產生了 1M 的市價單賣單,合約盤口產生了 63M 的市價單賣單,都遠大於近期交易日的正常市價單 Taker 金額。而現貨訂單簿和合約訂單簿的深度也在 18:32 發生了較大改變,雖然我們不能得知每一家演算法具體是什麼樣,但是 「異常使用者」 的 這一筆市價單賣單確實讓原本的演算法掛單集體發生了撤單行為,對比 18:32 前後我們能看到深度結構發生了明顯變化(此處為了剔除價格變化對深度的影響,選擇了幣本位深度)。

異常的市價單賣單和撤銷的演算法掛單,使得價格下跌非常絲滑,散戶也結合新聞加入了做空的行列。

四、常見處理辦法

基於以上資訊,個人認為不是 Binance 或者 Wintermute 刻意砸盤,18:32 的市價單賣單引發了價格下跌 40%,40% 價差 /min 是肯定強平結算會穿倉的,這個砸盤是虧本生意會導致保險基金和流動性做市商虧損,所以他們各自都沒有動機去做這件事。

實際上從保險基金資料可以得知,4 月 1 日 Binance 在 ACT 的保險基金上減少了 2M 的餘額(穿倉所致)。

這種攻擊在上一輪熊市也很常見,交易層面一般是現貨合約雙管齊下去監控異常交易行為:

- 現貨:持幣大戶的單筆 taker < 對手盤 N% 深度,多餘的數量無法成交,以防 taker 砸盤太快把合約標記價格帶崩了,或者引導至 OTC 交易;

- 合約:根據現貨深度和合約交易量,對合約風險限額的精細化管理 — — 「擠泡沫」;

- Spoofing:對於持倉量很大的 「巨鯨」,如果頻繁掛撤單則需要限頻,或者每筆掛單即使未成交也要收手續費以加重對其掛單恐嚇市場的成本,當然最直接的就是引導至 OTC 交易。

又到了行情不好比拼交易風控實力的時刻了~以往熊市專業的攻擊者經常會瞄準交易所保險基金和跨鏈橋託管資金進行攻擊,哪家交易風控專業性強哪家才能存活下來!目前看來肯定是比 Hyperliquid 交易風控實力要好。

?相關報導?

FDUSD脫鉤風暴》孫宇晨踢爆FDT「資不抵債」官方回嗆說謊,幣安遭誤傷?完整懶人包

幣安何一公開「迷因幣學習手記」揭密投資心法:Meme注意力成信念和產品才有下個DOGE

CZ:幣安上幣「不應影響價格」,長期走勢由項目發展決定